春といえば、たけのこ。毎年、この時期を楽しみになります。

ただ、選び方を間違えてしまったり、処理方法で手を抜いてしまうと、エグみが強く、

残念なことになったことも多々あります。

今回は、たけのこのゆで方・アク抜きについてご紹介します。

たけのこの旬、栄養と効能について

たけのこの旬についてですが、3~5月になります。(一般的な品種、孟宗竹(モウソウチク))

3月頃から市場に出回り、4月に流通量のピークを迎えるので、この頃であれば、比較的安く、

たけのこを手に入れることができます。

たけのこの栄養価と効能

- 食物繊維 :不溶性食物繊維が多く含まれています。不溶性食物繊維の特徴

として、水分を吸収して、便の体積を増やすことで、腸を刺激し、

便通をよくする働きがあります。 - カリウム :過剰な塩分を排出する働きがあり、高血圧やむくみの解消に効果

があります。 - チロシン :たけのこをカットした時についている白い粉のようなものが、

チロシンでアミノ酸の一種です。

効能としては、疲労回復や脳を活性化するという効果があります。 - アスパラギン酸 : アミノ酸の一種で、即効性のあるエネルギー源になるようです。

疲労回復に効能があります。

たけのこの選び方

1.穂先が黄色がかったもの

成長していく中で、穂先の色が緑に変わっていきます。

成長したものは、エグみが強くなるので、色味と穂先が広がっていない

ものを選ぶようにします。

2.皮が薄茶色のもの

日にあたり、成長していく過程で皮の色が濃くなるので、

薄い色のものを選ぶようにしましょう。

3.切り口が白くて、みずみずしいもの

たけのこは収穫してからの鮮度が命。収穫して時間が経ったものは、

茶色く変色していきます。

4.持ったときの重さがあるもの

いくつか持ち比べて、ずっしりと重いものがよいです。

重いもの方が、水分を多く含んでおり、鮮度のよいものになります。

たけのこのゆで方・アク抜き方法

たけのこは収穫された直後から、エグみの原因のアクが出るので、美味しくいただくために、

買ったその日のうちに処理することをおすすめします。

①水で洗い、土を落おとしてから、たけのこの皮を3枚ほどむきます。

穂先を落として、切り込みを入れ、たけのこ下の赤いつぶつぶの部分も、

包丁でむいておきます。

※切り込みを入れると火の入りがよくなるのと、アクが抜けやすくなります。

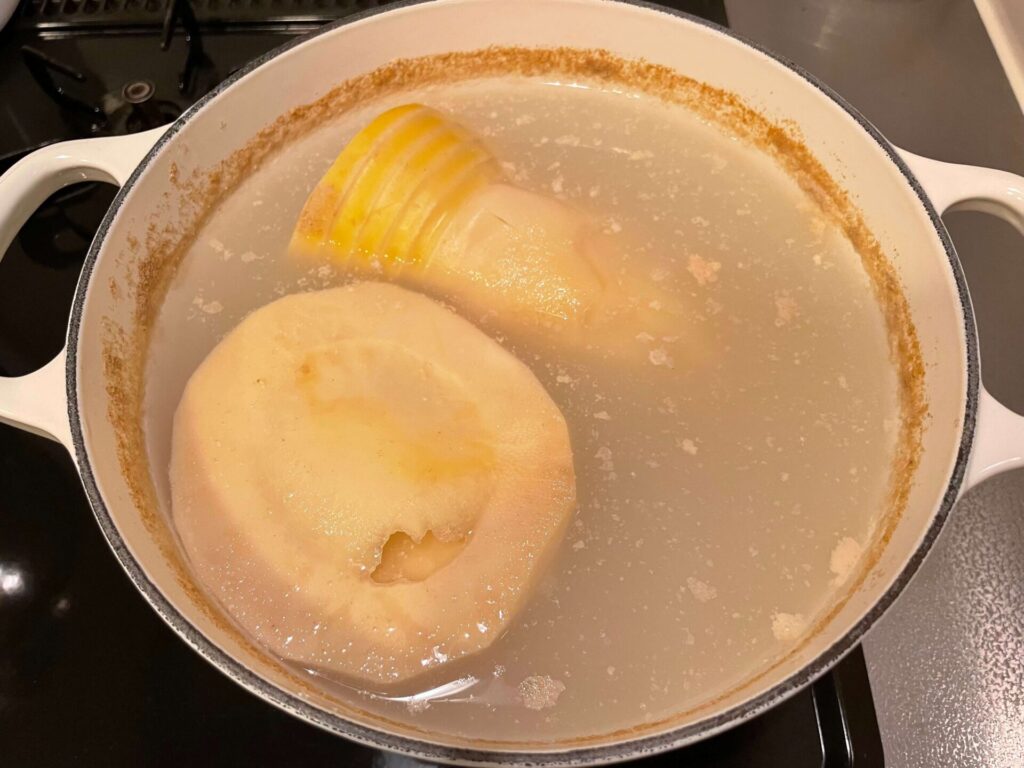

②鍋にたけのこを入れ、米ぬかもしくは、米のとぎ汁を入れて、中火にかけます。

粉の赤唐辛子を小さじ1ほど入れて煮ます。

③沸騰してきたら、火を弱火にして、1時間ゆでます。

途中、たけのこをひっくり返して、中心までしっかり火が通るようにします。

④根元の硬いところに、竹くしを刺し、スッと入れば、火を止めます。

⑤茹で上がったら、たけのこを鍋から出さずに、ゆで汁に入れたまま冷まします。

ゆで汁で冷ますことで、アクがさらに抜けるので、入れたままにして、5時間以上はゆで汁に

つけるようにします

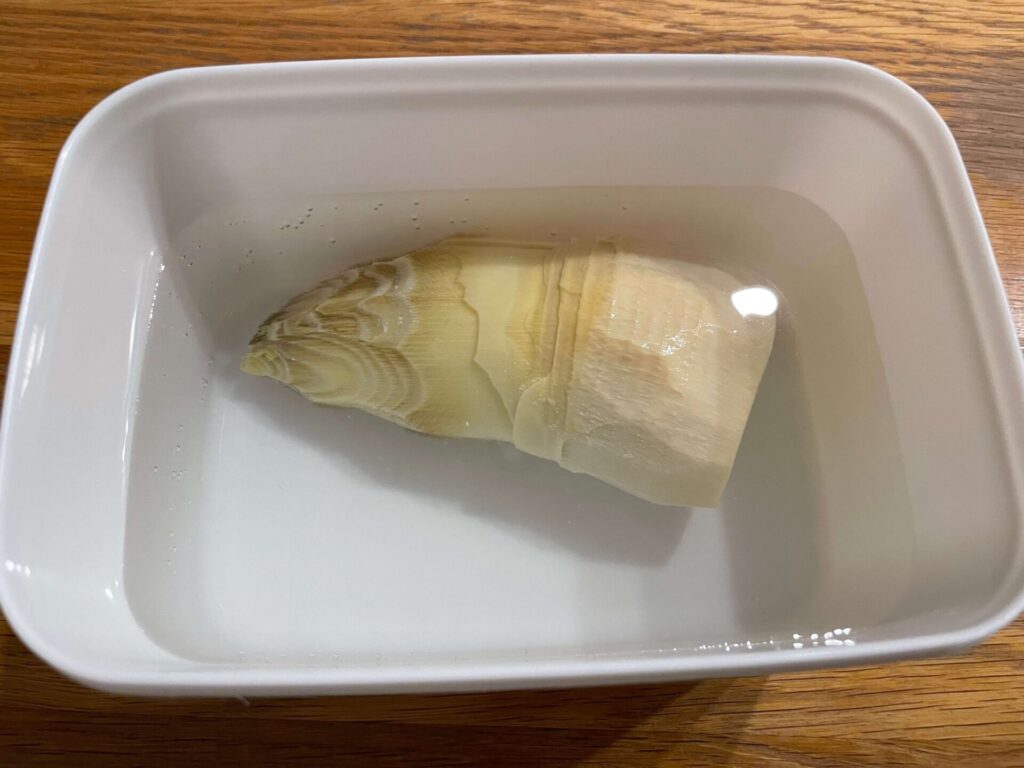

⑥翌日水で洗い、米ぬかを落としたら、保存容器に入れ、水と一緒に入れて冷蔵庫保管します。

水は毎日交換し、3~4日ほどで食べ切るようにしています。

調理方法

たけのこご飯

たけのこの味・香りを一番感じる食べ方として、お気に入りです。

かつお出汁、醤油、みりん、塩で味付けし、たけのこ、油揚げを入れて炊きます。

シンプルな味付けなので、たけのこの風味を存分に味わえます。

筑前煮

鶏肉、こんにゃく、根菜類にたけのこを加え、醤油、みりんと昆布だしで煮込みます。

煮汁がしっかり、たけのこにも染み渡るように、ゆっくり弱火で煮て、完成です。

味が馴染む翌日以降が個人的には好みです。

まとめ

たけのこの選び方とアク抜きの方法についてご紹介しました。

アク抜きに時間はかかりますが、美味しく、たけのこを楽しみたいと思います。

- とにかく鮮度が命!(収穫してすぐにアクが出てしまう)

- 選び方のポイント 成長しすぎていないものを選ぶ(穂先が黄色で、皮が薄茶色のもの)

- アク抜きのポイント ①米ぬかで煮る ②ゆで汁の中で冷ます

- 疲労回復や脳の活性化などにも効能がある

コメント